新約聖書のなかに、キリストが語ったたとえ話「放蕩(ほうとう)息子」がある。

二人の兄弟のうちの弟の方が、ある日父親にせがむ、「あなたの財産のうちでわたしがいただく分をください」。自分の分け前を受け取った弟息子はさっそく家を出、遊びに夢中になるがすぐに財産を使い果たす。彼はそこで本心に立ちかえり、家にもどり、父に心からの詫びを入れる。喜んだ父親が彼のために祝宴をはじめると、面白くないのが父親に仕え続けた兄息子の方。なぜ身代を食いつぶした弟のためにこのような宴を催す必要があるのかと詰め寄る兄息子に父親はいう「弟は死んでいたのに生き返った。喜び祝うのはあたりまえである。」(ヨハネによる福音書 第15章11~32節)

身を持ちくずし、そこから立ち直る弟息子をめぐって、財産を遊びに使い込むことを「愉快なこと」と見る兄息子と、「罪深い行い」と知る父親の対比を見事に描いた話である。文豪、芥川龍之介も絶賛した。罪の悔い改めを何よりも大切にするキリスト教の教えを説くときによく引用される聖書の箇所である。

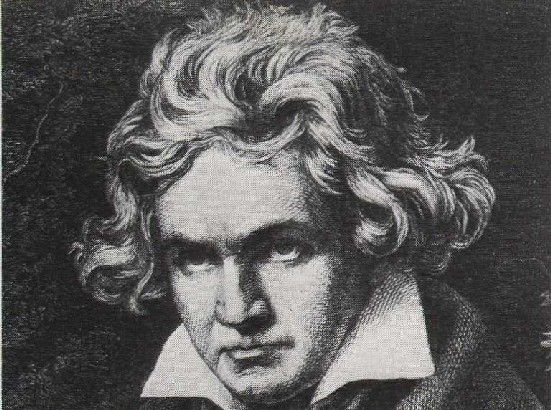

話はかわるが、シューベルトのピアノ曲のなかに「さすらい人」という有名な幻想曲がある。ハイドンやベートーヴェンから伝わったソナタという音楽の形式を受け継ぎながらも、その内部では形式にとらわれない自由な楽想を展開していく、いかにもシューベルトらしい傑作である。筆者はこの「さすらい人」を聴くたびに上の「放蕩息子」の話をオーバーラップさせるのである。曲のタイトルから始まり、弟息子が財産を受け取り、改心し、それを父親が喜んで出迎え、兄息子がやっかむところまで、これは「放蕩息子」のための音楽ではないかと思わせるほど曲がたとえ話の内容に即している。

もちろんシューベルトは「放蕩息子」を題材にこの曲を作ったわけではない。これはシューベルト自身が作曲した「さすらい人」という歌曲のメロディーをもとに、同年、ピアノのための幻想曲として発表したものである。しかし、歌曲「さすらい人」の内容からして放蕩息子に通じるところがあるし、次々とわいて出てくるシューベルトらしいメロディは、人生観の定まらない人間像を彷彿させる。

シューベルトは、ピアノを伴奏楽器として歌手が独唱を繰り広げる「リート」というジャンルに取り組んだ作曲家であった。「野ばら」「魔王」「セレナード」などがその代表作であるが、そのリートによほど心血を注いでいたのだろう、一度作曲した自分のリートのメロディが忘れられず、そのメロディをもとに器楽曲を作るということを何度も行なう人だった。室内楽曲の「ます」や「死と乙女」などの例もある。この「さすらい人」もリートから発展したピアノ独奏曲として高い評価を得ている曲である。

曲はそれぞれ5分前後の4つの楽章からできている。第1楽章が勇ましい楽章、第2楽章が穏やかな緩徐楽章、続いて急速な3拍子の第3楽章、最後にまた華やかなアレグロの第4楽章と、これはまさにベートーヴェンなどの先輩から伝わるソナタ形式そのものなのである。だから本来は「ピアノ・ソナタ」としてもまったくおかしくないのだが、わざわざ「幻想曲」としたところにシューベルトらしさがある。実際に聴いてみるとよくわかるが、外面は型におさまっているものの、楽章内部の曲の感じはシューベルトの自由な感情が渦巻いているといった感じで、しかも楽章の間に切れ目を置かないように作曲されているところからも、この曲がシューベルトの手によって生み出された「ロマン主義」の音楽だということが理解できる。加えて「さすらい人」という愛称も自由奔放なイメージを倍加させる。

次に、それぞれの楽章をあえて「放蕩息子」の物語とだぶらせて見ていこう。

♪ 鑑賞time ―――――

第1楽章

前奏も何もなく、いきなり勇ましいリズムの主旋律が出る。このリズムは続く3つの楽章の基本リズムとしても利用されるため、聴き手の耳に印象的に残るように作られている。また主旋律自体、グリッサンドも多用されているため、とても楽しい。物語と照らし合わせれば、弟息子が財産を受け取り、喜び勇んで家を飛び出す「旅立ちの主題」とでもいったところか。第2主題のようなやわらかいメロディも出てくる。遊びに夢中になる彼のかたわらには優しい女性もいたことであろう。しかし曲は楽章の終わりに近づくにつれ、暗い雰囲気となり、速度にも勢いがなくなってくる。「何もかも浪費してしまったのち、(中略)彼は食べることにも窮しはじめた。」(15章14節)次第にむなしく、孤独になり、悔悟の第2楽章になだれ込む。

第2楽章

深い悲しみの果ての祈りの楽章である。楽章の最初にあらわれる主題が歌曲「さすらい人」のメロディである。よく聴いてみると、最初の4つの音は第1楽章の「旅立ちの主題」と同じである。つまり歌曲「さすらい人」のリズムを勇ましくして第1楽章に使い、そのままの曲想をこの楽章に転用しているというわけである。打ちひしがれたようなメロディは『立って、父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わたしは天に対しても、あなたにむかっても、罪を犯しました。』(18節)の内容に不思議と一致する。陰鬱なメロディが続くが、罪を悔いたときの喜び、また暗闇の中に差すひとすじの光を感じさせるあかるいフレーズも出てくる。

第3楽章

これは息子が帰ってきた祝宴のシーンである。前述のように急速な3拍子で戯れるスケルツォの曲想は、父親の何にも変えがたい喜びを感じさせる。中間部にこれまた「旅立ちの主題」のをもとにしたメロディが飛び出す。一度聴くと忘れられないような印象的なメロディである。

第4楽章

この祝宴を見たまじめな兄息子は我慢がならない。『あなたの身代を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさるのですか!』(30節)と、えらい剣幕の兄息子と主題がまたよく合っている。ここでも「旅立ち」のリズムが使われ、全曲を統一している。しかし第1楽章の何にも揺るがないような確信を得たものではなく、不満でしかたがないような和音である。しかしその後、父親の説得が最後を締めくくる。『このあなたの弟は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのはあたりまえである。』(32節)この父親の説得のうちに、兄息子は反論できないのか観念したのか、もう不満な声は上げず、一同の喜びのなかで物語りは終わる。曲も、アルペジオが何度も表れ、非常に喜ばしい終結部をむかえる。

繰り返し書くが、「放蕩息子」と「さすらい人」には何の関係もない。しかしこのように見ていくと、両者の内容がきわめて似ていることをあらためて感じる。この曲に「聖書物語『放蕩息子』のための付随音楽」などというサブタイトルをつけてもまったく違和感がないように思うのだが、皆さんはどうだろうか。

おすすめCD ―――――

THE BEST

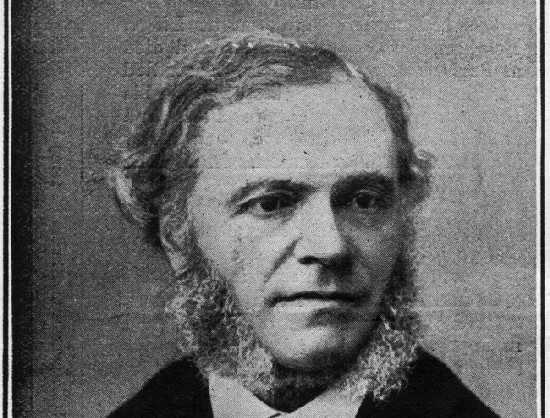

アルフレッド・ブレンデル(ピアノ)[フィリップス]

最近は、個性あふれるピアニストやヴィルトゥオーゾタイプ(要するに華麗なテクニックを披露する)のピアニストが数多く出現しているように思われる。それはそれで聴いていてとても楽しいのだが、ヨーロッパの深い音楽精神に根ざした奏者、例えば他界したケンプ、バックハウス、ホルショフスキーといったタイプの、正統的なピアノ演奏をする人が極度に少なくなりつつある。そのなかにあって、ブレンデルのような正統的かつ端正なピアニストは非常に貴重だと思う。彼の演奏を聴いていると、何気なく聴こえる指使いのなかに実は計算しつくされた表情があるのが分かる。逆にいえば、心血そそいで作り上げた自らのピアニズムを自然な流れで聴者に聴かせるのである。

ブレンデルの「さすらい人」の特に第2楽章をじっくり聴いていただきたい。楽章の入りの部分から次第に曲が熱っぽさを増していくところでは、精神的な盛り上がりを自然に味わうことができるのである。「ベートーヴェンは建築家である。それに対してシューベルトは夢想家である。」と語ったのは他ならぬブレンデルであるが、湧いてつきないシューベルトのメロディーを、表現はよくないが胃もたれのしないように聴かせるのはブレンデルテクニックである。「さすらい人」の模範的な演奏としてぜひ聴いていただきたい。

下もおすすめ

ウラディーミル・アシュケナージ[ロンドン]

イングリット・へブラー[フィリップス]

ウィルヘルム・バックハウス[ロンドン])

ラドゥ・ルプー[ロンドン]

(追記)この文章をページに載せる少し前の5月8日の新聞に、「クラシックCDに激変」というタイトルで、クラシックファンにとっては少し気になる記事が掲載されていた。要約すれば、今、クラシックのCD業界に異変が起きていて、大手のレコード会社よりもあまり名の知られていない会社のほうが消費者に受けている、というのである。いいかえれば、往年の名演奏家の録音マスターを何年もかけて商品化したソフトよりも、瞬時にして目を引くスポット的なソフトの方がファンに受けるそうなのである。

ドイツ・グラモフォン,ロンドン,CBSといった大レーベルの重みのある録音でクラシックの素晴らしさを知り、現在もそれを愛聴している私としては少なからずショックであった。これらのレーベルの存続が脅(おびや)かされるのを心配するのももちろんだが、「歴史的名演奏」までもが影響を受けないかと懸念するのである。今のところ名演奏の名録音も平均的に売れ続けているとは書いてあったが、音楽の楽しみ方が変ると聴者の好みにも影響が出る。せっかくいい録音があるのに、その他のものばかりが消費者の目を引くことには問題がありはしないだろうか。

ポピュラー化されたクラシックを楽しむのもいい。またマイナーレーベルのソフトを掘り出すのも個人の好みの問題である。しかし、この不景気でかつスピードを求める時代にあり、素晴らしい芸術作品をじっくり時間をかけて鑑賞する喜びを、人々は次第に忘れていくのではないだろうか。私の考えすぎかもしれないが今の世の中の流れと照らし合わせて考えると、このような結論に達してしまう。この文章を読まれている諸氏方はいかがだろうか。

コメント