Gospel in Rock

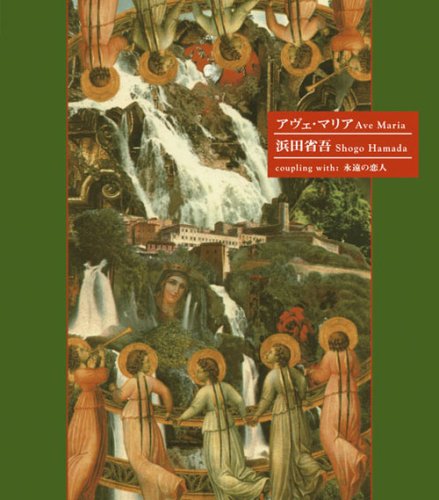

Gospel in Rock アヴェ・マリア “Ave Maria” Shogo Hamada

今回紹介する曲はGospel in Rock 初めての日本人アーティストの登場である。曲はアヴェ・マリア。 アヴェ・マリア というと、いろいろな人が作っているが代表的なのはバッハ=グノーのものとこのハマショーが歌うシューベルトのものだろう。

Gospel in Rock

Gospel in Rock  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical  Gospel in Classical

Gospel in Classical